极高危骨折风险成骨治疗关键点

2024-12-02 文章来源:南京大学医学院附属鼓楼医院 作者:林华 我要说

一、“极高骨折风险”概念的由来与定义

2011年,IOF世界骨质疏松基金会骨折工作组发表了一份关于基于协调员(coordinator)的脆性骨折预防系统的立场文件。——IOF首次呼吁FLS概念

2012年,世界骨松日提出“STOP AT ONE”口号,号召通过FLS进行骨松再骨折预防,打破骨松-骨折-再骨折循环,再骨折防治管理目标是建立医生与患者之间的“综合治疗管理”纽带,推荐各国可参考FLS管理形式。 ——强调管理骨折后“迫在眉睫”的再骨折风险

2017年,Imminent risk of fracture after fracture临床研究发布,该研究人群纳入5039例髋部、椎体、肱骨近端、前臂初次骨质疏松性骨折患者,经过27年随访,1919例出现再骨折。数据分析发现:初次MOF(Major Osteoporotic Fracture,主要部位骨折,包括:椎体、髋部、肱骨近端、桡骨远端) 后2年内再骨折发生率最高,此后随时间增加呈下降趋势,因此研究强调MOF后2年内再骨折风险非常高,属于“迫在眉睫”的风险。骨折后2年内既需要加强骨折后临床管理,又是再骨折防治的重要时间段。

极高骨折风险患者定义(《原发性骨质疏松症诊疗指南(2022)》)

骨质疏松症患者合并以下任意一条危险因素,均属于极高骨折风险者

二、极高骨折风险患者治疗关键点——成骨先行

“成骨先行”,是近年来多国骨质疏松诊疗指南中提出的新观念:

2019年,欧洲骨质疏松骨折风险管理共识提出“按照骨折风险分层选择抗骨质疏松治疗药物”治疗理念受到临床的广泛认可。

2020年,夏维波教授也将相关观念引入国内,并建议:在治疗极高骨折风险患者时,与抗骨吸收治疗相比,应优先选用促骨形成类药物,因为其降低骨折的风险作用更强,起效更快。

2020年美国《AACE/ACE绝经后骨质疏松症诊断和治疗指南‑2020更新》、2022年中华医学会骨科学分会《骨质疏松性骨折诊疗指南》、2022年中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会《原发性骨质疏松症诊疗指南(2022)》、2023年美国医师学会(ACP)《原发性骨质疏松症与低骨量人群药物治疗临床指南》等骨质疏松领域各大权威指南均推荐特立帕肽为极高骨折风险患者的一线治疗药物。

特立帕肽(teriparatide)是通过基因重组技术获得的人内源性甲状旁腺激素的活性片段[rhPTH(1‑34)],是中国目前唯一已应用于临床的促骨形成类药物。特立帕肽可诱导成骨细胞活性,增加新骨形成,在治疗骨质疏松性骨折时,具有降低再骨折风险、促进骨折愈合、减少术后并发症、缓解疼痛、改善骨微结构等作用。与其他主要通过抑制破骨细胞活性、延缓骨吸收的抗骨质疏松药物不同,特立帕肽能够通过多种机制从多个维度优化骨质量、提升骨强度。

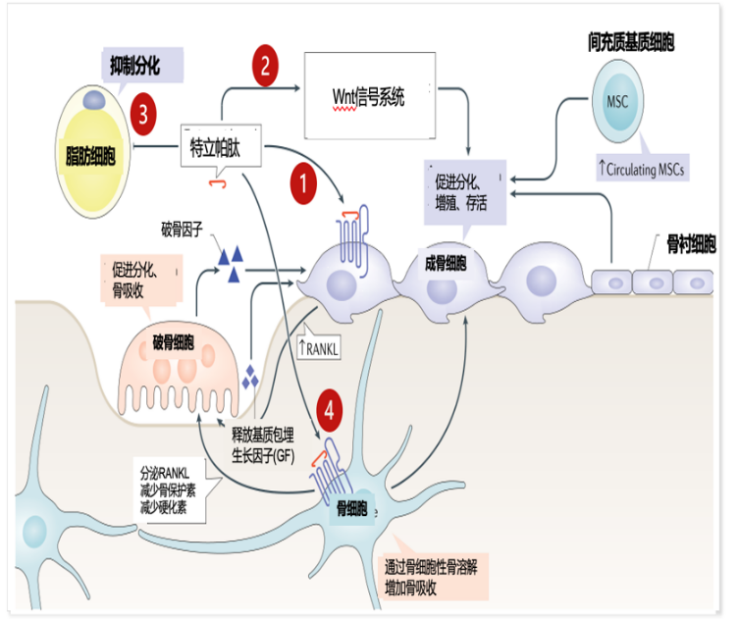

其一,特立帕肽通过直接作用于成骨细胞,促进其分化与成熟,显著提升骨基质生成效率。特立帕肽能够调控间充质干细胞的分化方向,优先促进其向成骨细胞的定向分化,同时抑制其向骨髓脂肪细胞的分化;此外,它还能激活静止状态的骨衬细胞,使其转化为成熟的成骨细胞,从而增加体内成骨细胞的总量。在此基础上,特立帕肽通过激活Wnt信号通路,进一步增强成骨细胞的增殖与存活能力,显著提升骨基质的合成效率。同时,特立帕肽还间接调控破骨细胞的活性,通过骨吸收释放基质中的生长因子(如TGF-β、IGF-1),为成骨过程提供必要的信号支持,全面促进骨形成。

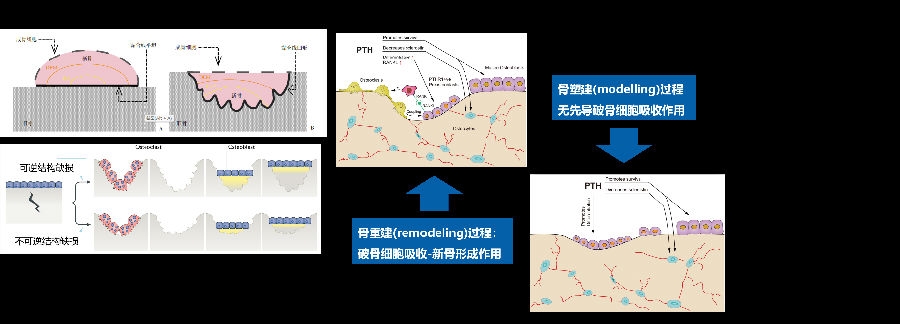

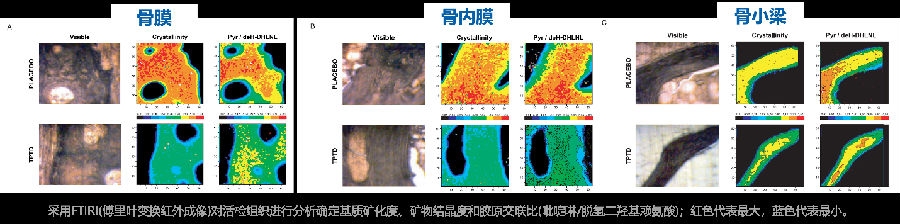

其二,特立帕肽通过促进骨重建和骨塑建的双重机制,改善骨密度与骨结构。骨重建(remodeling)和骨塑建(modeling)是骨代谢的两种主要机制,其中骨重建由破骨细胞和成骨细胞协同完成,通过先吸收旧骨再填充新骨来修复骨微损伤;骨塑建则由成骨细胞独立完成,通过在骨表面沉积新骨增加骨量并调整骨骼形态。特立帕肽的促成骨作用中,约70%依赖于骨重建,30%依赖于骨塑建。在骨重建中,特立帕肽能够作用于不同阶段的骨重塑单位(BMUs),通过激活破骨细胞启动骨吸收,并通过释放的生长因子进一步激活成骨细胞,增强新骨生成;同时,特立帕肽在逆转期促进成骨细胞的分化,抑制其凋亡,提升基质生成效率。在骨塑建中,特立帕肽直接刺激成骨细胞在静止骨表面沉积新骨,特别是在骨皮质和小梁骨表面,能够快速增加骨量并优化骨结构。通过这种双重机制,特立帕肽在骨密度和骨结构的改善方面均发挥了重要作用。

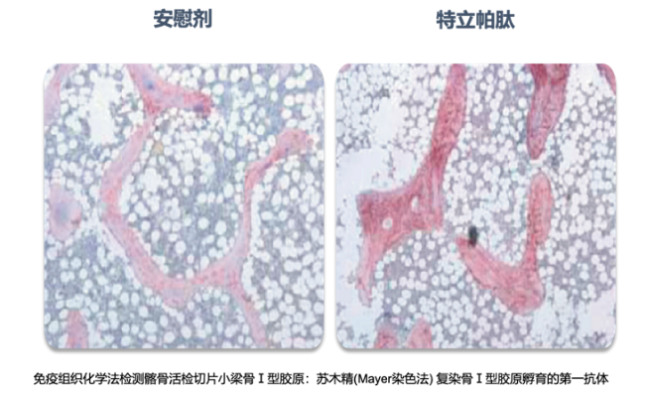

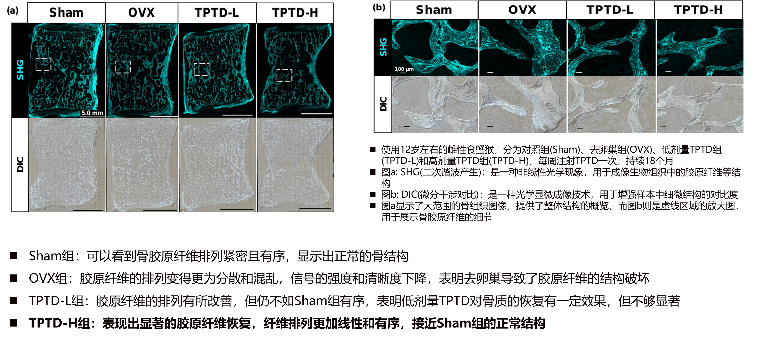

其三,特立帕肽在改善骨有机质方面展现了显著作用,为进一步优化骨质量提供了支持。特立帕肽通过促进新骨形成,显著提高骨小梁中Ⅰ型胶原的含量,作为骨基质的主要有机成分,Ⅰ型胶原的增加为新骨的生成和骨强度的提升提供了重要支持。此外,特立帕肽治疗后,胶原纤维的长度和平滑度显著改善,其排列更加有序,与健康骨组织水平相近,从而提升了骨基质的适应性和抗损伤能力。同时,特立帕肽能够替代旧骨中累积的糖基化终末产物(AGEs),更新为具有更高弹性和生物学性能的基质,进一步优化了骨的功能特性。

综上,特立帕肽通过直接促进成骨细胞分化与成熟、结合骨重建和骨塑建的双重作用机制,以及显著改善骨有机质,为骨质疏松症的治疗提供了多层次的支持。这种多维度的作用机制,不仅提升了骨密度和骨强度,还进一步优化了骨质量,为患者的长期骨健康提供了更全面的保障。

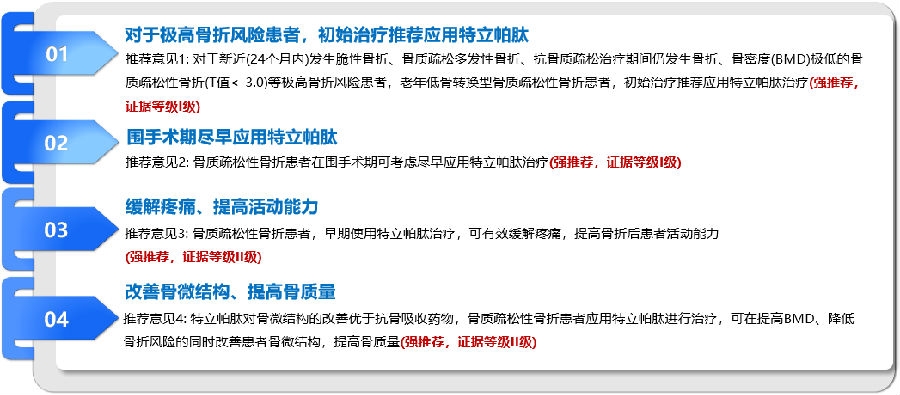

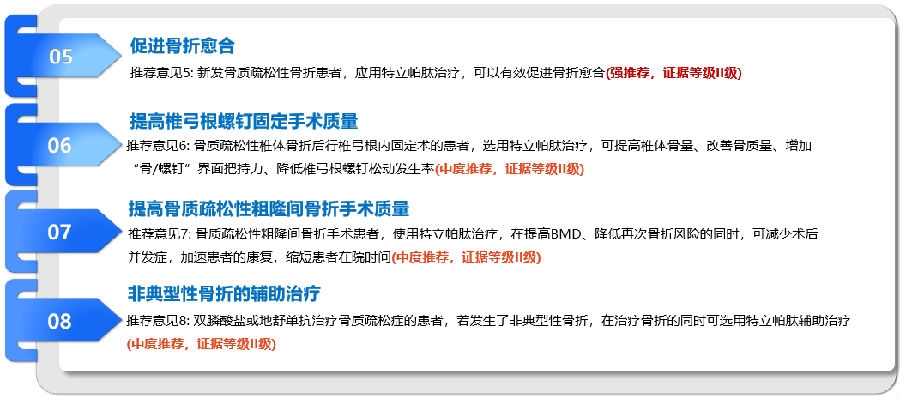

特立帕肽临床使用建议(《特立帕肽治疗骨质疏松性骨折中国专家共识(2024版)》)

三、总结

骨质疏松性骨折是一种特殊类型的病理性骨折,治疗难度大,专业性强,对于那些极高危骨折风险的骨质疏松性骨折患者,强调在常规手术治疗的基础上,促骨形成类药物的早期应用。特立帕肽的合理使用可迅速提高骨量,改善骨微结构,促进骨折愈合,防止内植物松动,预防再骨折发生。

早期使用特立帕肽不仅促进骨折愈合,还可提高椎弓根螺钉固定术和粗隆间骨折手术的质量,减少术后并发症,加速患者康复,缩短住院时间。

特立帕肽特别适用于近期发生脆性骨折、用药期间发生骨折、多发性脆性骨折、正在使用导致骨骼损害的药物或骨密度极低等情况的极高骨折风险患者。指南推荐特立帕肽作为这类患者的初始治疗药物之一,也可酌情考虑特立帕肽联合唑来膦酸或地舒单抗治疗,并在特立帕肽停药后进行规范的序贯治疗,以保证疗效维持。

京公网安备11010502051256号

京公网安备11010502051256号